Les terrils, « montagnes du plat pays »

La reconquête des terrils

Si certains terrils du Bassin apparaissent comme un gisement d’activités économiques non négligeable pour l’exploitation des produits qu’ils recèlent, d’autres en revanche ne pourront jamais être exploités du fait du manque d’intérêt des matériaux qui les constituent, ou des problèmes d’environnement et de classement dont ils sont l’objet.

Pour lutter contre la disparition progressive des terrils mis en exploitation, de nombreuses associations de bénévoles se sont mobilisées afin de préserver et mettre en valeur les ultimes vestiges de cet imposant patrimoine industriel, symbole de la mémoire collective du pays minier.

Parmi elles, l’association la « Chaîne des terrils » qui a fait adopter en 1992, par ses principaux interlocuteurs, et notamment CHARBONNAGES de FRANCE (CdF), une charte définissant les conditions de préservation, d’aménagement, d’exploitation des terrils qui relèvent désormais de la Législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Dans cette Charte, les terrils sont classés en trois catégories :

- les terrils à préserver pour leur faune, leur flore et leur intérêt culturel (les flancs tièdes sont colonisés par les animaux et végétalisés parfois par des espèces exotiques),

- les terrils à aménager compte tenu de leur situation, de leur intérêt touristique ou de leur impact sur l’image du Bassin minier,

- les terrils à exploiter compte tenu de leur richesse en matériaux combustibles ou en matériaux pour les activités liées aux travaux publics et à la construction.

Qu’ils aient été exploités ou non, les terrils de l’ancien Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ont tous fait l’objet d’une stratégie d’aménagement au regard de leur environnement urbain et naturel, de leurs spécificités et de leurs potentialités propres.

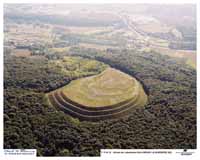

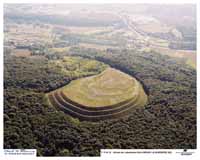

Si plusieurs d’entre eux ont été remodelés, reprofilés dans le cadre d’une vaste opération de reconquête de l’environnement, d’autres à l’instar du terril n°75 dit « de Pinchonvalle » à Avion (Pas-de-Calais) sont devenus des sites d’intérêt remarquable au plan écologique ou paysager et classés comme tels à l’inventaire des zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Si plusieurs d’entre eux ont été remodelés, reprofilés dans le cadre d’une vaste opération de reconquête de l’environnement, d’autres à l’instar du terril n°75 dit « de Pinchonvalle » à Avion (Pas-de-Calais) sont devenus des sites d’intérêt remarquable au plan écologique ou paysager et classés comme tels à l’inventaire des zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Souvent édifiés en zones marécageuses et humides, les terrils sont en effet propices à l’implantation d’espèces végétales et animales surprenantes et inédites dans la région : orchidées sur terrains calcaires, Rumex Scutatus (la plante des montagnes), lézard des murailles ou crapaud alyte.

Quant aux terrils qui ont disparu du paysage par suite de l’exploitation des produits qu’ils renfermaient, ils ont laissé place à des terrains valorisables qui ont vu naître peu à peu des réalisations diverses : lotissements, zones industrielles, routes (rocade Ouest de Valenciennes remplaçant le terril de la fosse Réussite), parcs et zones de loisirs (Parc des Glissoires à Lens-Avion aménagé sur l’assise des terrils du 5 de Lens).

Des aménagements ont encore été réalisés par des collectivités locales à partir de terrils non exploités : c’est le cas du terril n°46 de Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais) transformé en piste de ski artificielle dans le cadre des différentes phases du plan d’aménagement « Loisinord », ou encore du terril n°144 de Rieulay (Nord) reconverti en un vaste espace de loisirs.

D’autres terrils préservés en l’état, tels ceux du site 11/19 de Loos-en-Gohelle considérés comme les plus hauts d’Europe, ont été orientés vers des activités de tourisme et de pédagogie.

Le C.P.I.E (Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement) – site du 11/19 de Loos en Gohelle – participe à la protection et à la valorisation des espaces d’exploitation charbonnière à travers des visites guidées de découvertes thématiques et pédagogiques de la faune et de la flore exceptionnelles des terrils et l’histoire minière, activités, randonnées etc… .

Des Monts d’Artois jusqu’en Belgique vers Mons et Charleroi, les terrils de l’ex-bassin minier du Nord-Pas-de-Calais s’intègrent aujourd’hui dans une véritable chaîne de « montagnes artificielles » unique en Europe, longue de 120 kilomètres et couvrant une superficie de 2500 hectares.

Si plusieurs d’entre eux ont été remodelés, reprofilés dans le cadre d’une vaste opération de reconquête de l’environnement, d’autres à l’instar du terril n°75 dit « de Pinchonvalle » à Avion (Pas-de-Calais) sont devenus des sites d’intérêt remarquable au plan écologique ou paysager et classés comme tels à l’inventaire des zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Si plusieurs d’entre eux ont été remodelés, reprofilés dans le cadre d’une vaste opération de reconquête de l’environnement, d’autres à l’instar du terril n°75 dit « de Pinchonvalle » à Avion (Pas-de-Calais) sont devenus des sites d’intérêt remarquable au plan écologique ou paysager et classés comme tels à l’inventaire des zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).